方便面这个品类一直高频出现在我们的生活中——它足够熟悉,几乎不用被重新介绍。但也正因如此,它很少出现在“爆品”话题里,更难成为社交平台的主动讨论对象。

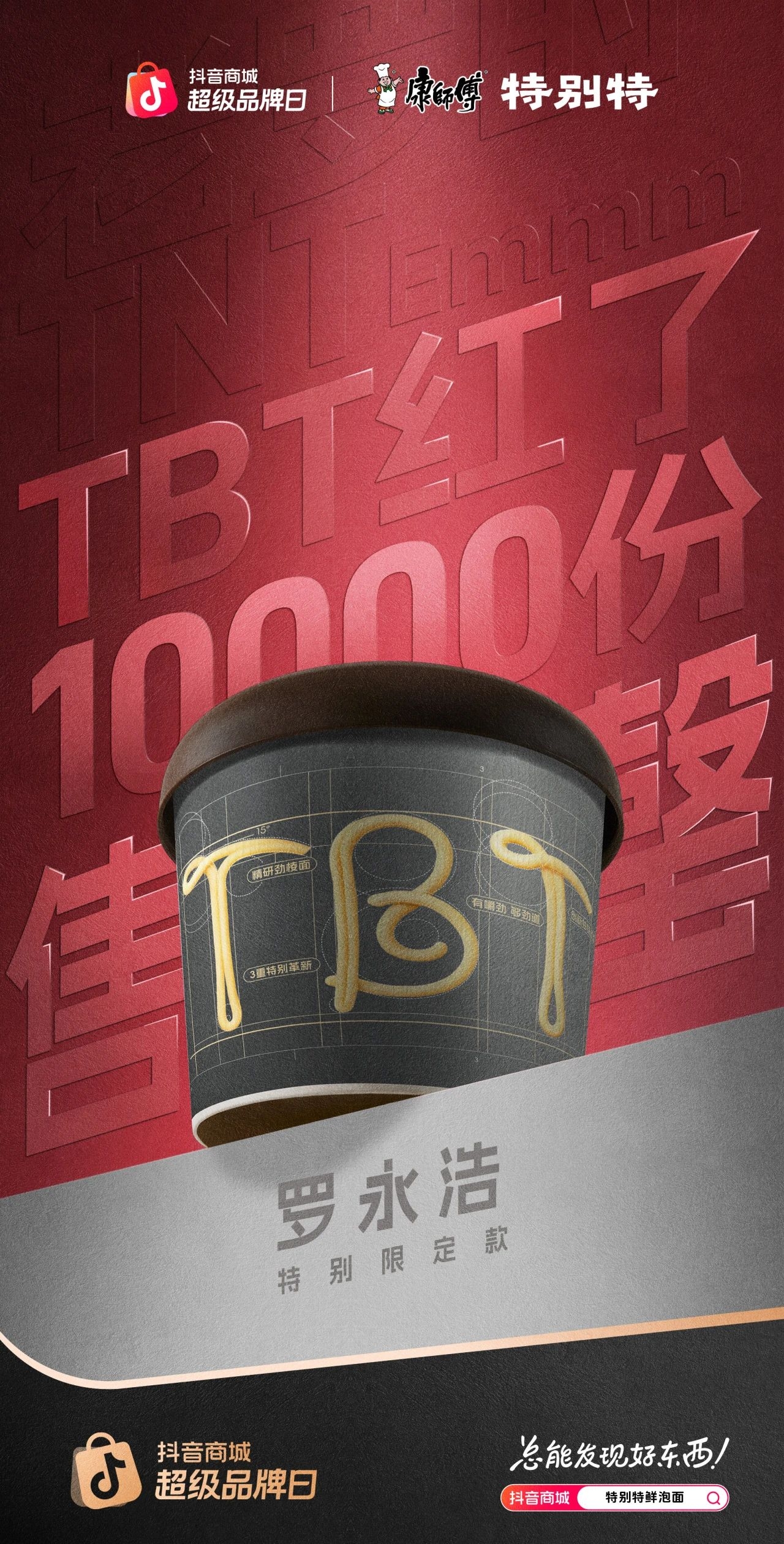

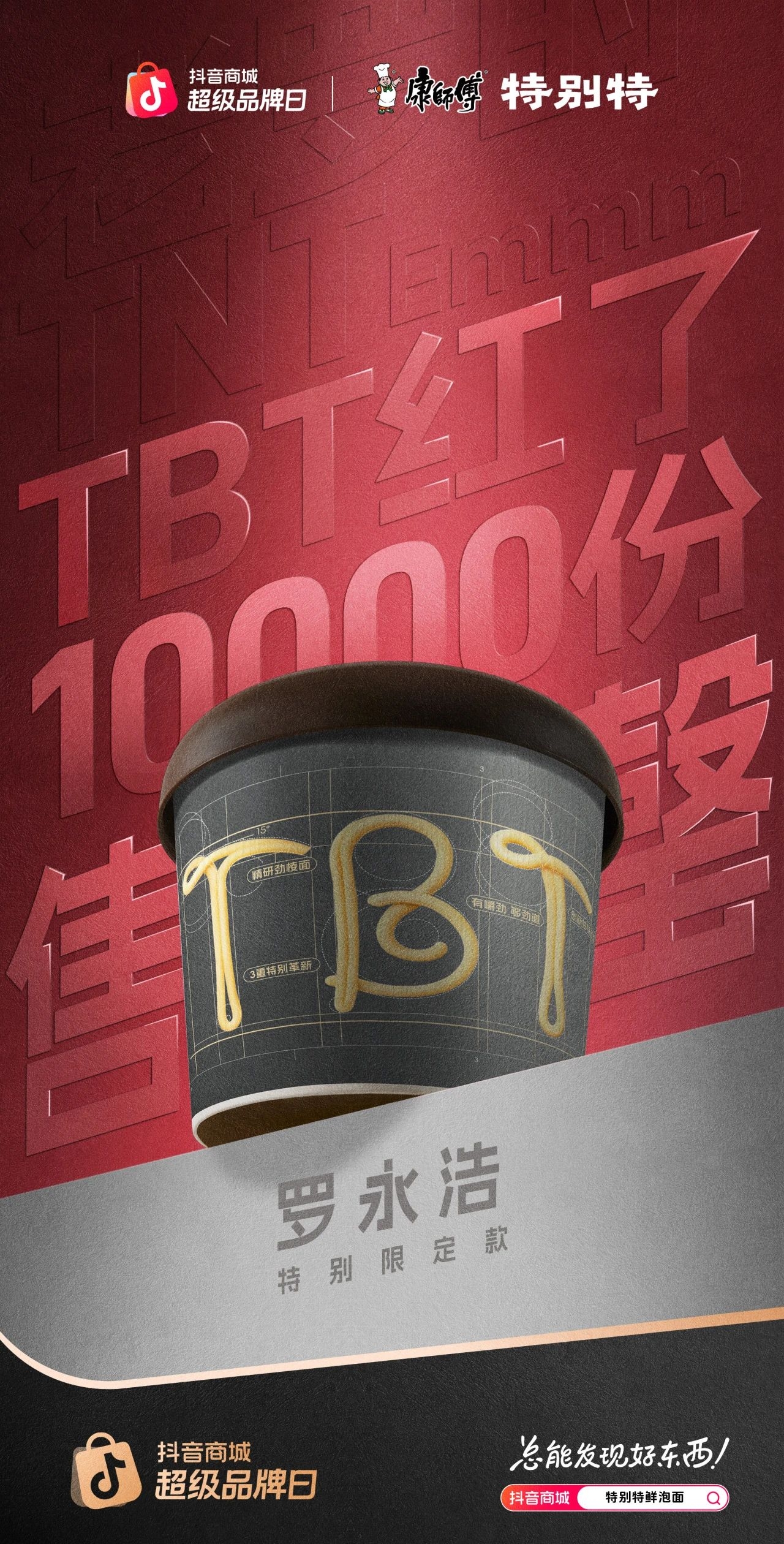

直到最近,一款名为“特别特鲜泡面”的产品在抖音上线短短两天销量突破5万单,尚未全面铺货就引发大量用户种草。这不是依靠联名或复杂概念堆砌的“出圈”,而是消费者因为那一口真实的“和以前不一样了”而自发传播。

从外观上看,它仍是一碗泡面;但从口感到制作工艺,从使用场景到消费反馈,它更像是泡面这个成熟赛道里正在长出的一个“新品种”——不只是换包装,而是试图改变人们对这一品类原有的定义与期待。

康师傅路径:用工艺革新开辟品类新路径

对于一个高度成熟的品类来说,用户对它的使用习惯和口味预期已经固化,市场上也因此鲜少出现真正“耳目一新”的产品。但“特别特鲜泡面”上线后的市场反馈,却明显不一样——很多用户在试吃后给出类似的直觉反应:“面条不一样了”“更像是手擀面”。这种从“口感”出发的变化感知,正是整个行业久违的新品类信号。

这款产品采用了区别于传统油炸或蒸煮的“单篓水煮”工艺。据食品饮料行业观察了解,其制程包含四个关键步骤:1分钟的精准煮控、3次变温过水以及2次风干锁鲜,只为保留面条筋道与吸汤表现。为了贴合不同口味与汤底浓度,产品还设定了三种面型(劲棱、纤韧、宽汁),在便捷泡制的前提下,尽可能还原出接近鲜煮面的食用感受。

这一创新并非孤立的产品工艺变化,也正在推动行业对品类定义的进一步明确。据悉,第三方咨询机构沙利文已对该产品进行专业评估,确认“单篓水煮”技术的创新性,标注其为“中国单篓水煮工艺鲜泡面开创者”。这一认证不仅为产品提供了技术支撑,也让“鲜泡面”这一命名具备更清晰的市场识别度。

新品即爆品?“鲜泡面”背后的增长想象与市场信号

方便面市场已进入高度成熟阶段,主要制作方式为:油炸或蒸煮,配合脱水配料和快食逻辑,构成了多年来行业主流的“惯性解法”。然而,随着消费需求向“正餐感”与“品质感”演进,泡面行业也面临着进一步拓宽产品体验边界的挑战。

正如食品饮料行业观察注意到的,在琳琅满目的食品选择中,真正打动消费者的,往往是“吃进嘴里的那一口”。当各种产品理念渐趋一致,差异化的口感体验才是推动复购的关键。在熟悉的方便食品赛道上,口感正成为一道新的分水岭:谁能带来可感知的提升,谁就有可能在竞争中突围。

“特别特鲜泡面”的尝试恰好踩在这一变化点上:它不再只是做“更健康的泡面”,而是试图还原一种接近“餐厅鲜煮面”的口感体验。对于传统泡面市场而言,这种实打实的食用体验革新,更容易形成记忆点,也更有可能打动消费者。

在今天,口感已不仅是消费感知的一部分,更是品类价值重构的出发点。从“速食=将就”到“速食=也能讲究”,这个转变的关键,也可以理解为一次在技术路径上的“换道提速”,通过底层工艺的更新打开了新的品类发展方向。

从热卖到出圈,如何在社交平台上“说清楚”?

“特别特鲜泡面”的核心在于一套全新的工艺体系,但对于熟悉泡面的消费者来说,这样的技术背景并不会天然转化为口感认知。在外观和食用方式并无明显变化的前提下,如何让用户理解“鲜煮口感”,成为这款产品上市初期的核心挑战。

相比用广告大声告诉消费者“这款泡面很特别”,康师傅这次更像是在用产品本身说话。他们把“单篓水煮”这项新工艺,拆解成几个能看懂、听明白的部分:康师傅电商联合抖音一起在“超级品牌日”,找来跨界嘉宾,从不同角度讲解制作过程和口感特点,结合现场试吃、用户反馈等方式,尽量让“这款泡面吃起来确实不一样”这件事,被更多人体验和讨论。

对整个行业而言,这类传播路径的调整,意味着一个重要信号:消费者愿意为可理解的产品升级买单,但前提是,这份“升级”必须足够具体,能被吃出来,也能被讲出来。

尾声

从“红烧牛肉面”到“特别特鲜泡面”,康师傅始终是泡面赛道中爆品逻辑的操盘手。如今,在品牌33周年节点推出这款具备高技术含量与场景拓展力的新品,是一次面向下一个阶段的主动出击。

更重要的是,它让整个行业开始重新思考一个老问题:“泡面,是否还能有想象力?”这个问题的答案,或许正藏在每一次消费者打开包装、感知变化的那个瞬间。